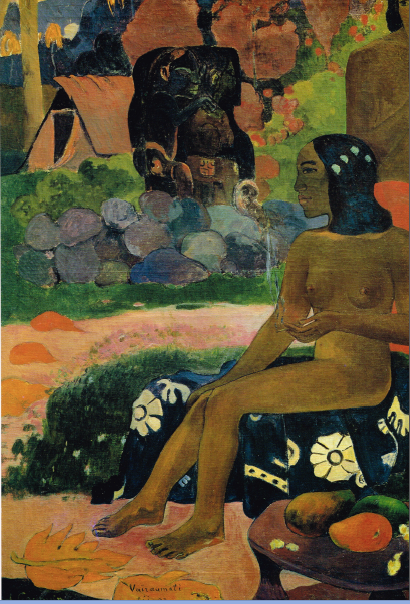

| №116 ゴーギャン 「かぐわしき大地」 1892年 大原美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 足の大きさ、腕の太さ、それに引き換え胴の小ささ、そういう身体つきのアンバランスに変に生々しいものを 感じる。この人がこのまま、こちらに歩いてきたら相当妙なものではないか。それが南の島の妙な感じなのか も知れない。背景には鮮やかな色が繁殖していて、質素と豪華が重なり合っている。空中に蜥蜴が飛んで、 赤い霊体が流れて、少しずつ怪しい。ゴッホの精神は大変なところへ行ってしまったがゴーギャンンもかなり 大変だ。 (赤瀬川原平 別冊太陽「印象派探検」 平凡社 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

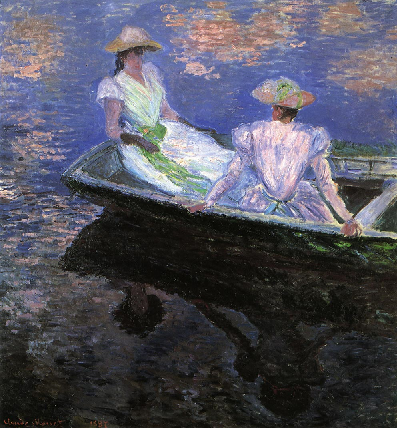

| №115 モネ 「ベヌクールの岸辺」 1868年 シカゴ美術研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本日は晴天なり。目の前に鏡のような水面がある。青空の照り返しを身体全体に感じる。その臨場感がほとんど そのままキャンバス上に出現している。水面にポンと小石を放り込みたくなる。 澄み切った空気を皮膚に感じるみたいだ。どうしてここまで表せるのだろう。近づいて川面の絵具だけを見れば 結構粗く、乾いた塗りで水の感触なんて全く感じられない。それがしかし画面となってこの河岸の空気の温度まで 感じさせるという事態は尋常ではない。 手前の婦人がぽーっと放心したようにこの風景の一部となって溶け込んでいる。絵を見る僕らもこの婦人と同じ ように、ただただこの空気の感触に浸る。見たものの再現がどうしてこんなに気持ちいいのか。絵筆での描写とい うことに潜む不思議が、あと少しで解明されそうな気持になってくる。 ( 赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №114 コロー 「コンティアヌスのバシリカのアーケードから眺めたコロセウム」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1835年 ルーヴル美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この絵が近代的と思うのは、色の柔らかさもあるがこの構図である。コロセウムは有名物件だ。その その偉大さを説明的に描くつもりなら、手前にそれを遮るものを入れたりはsないだろう。でもコローはこの物件 というより子風景の様子を描きたかった。この空間の心地よさを描きたかったのだ。見ている感じのまま描きた くてそうしたら目の前にアーケードが入ってしまった。 でもそれに遮られながら見るコロセウムの風景がかえっ て新鮮である。 この絵の主賓はたしかに遠くのコロセウムであろう。それが一番緻密に描かれている。それがかえって遠く見 えるコロセウムを緊張させている。その距離感が快適である。 そういえばこれは廃墟だ。あまり快適なので忘 れていたが、廃墟というものはそもそも建物としては不都合なもの。コローはその廃墟にある不都合を好んだ のかも知れない (赤瀬川原平 「名画読本」 光文社 より ) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №113 ゴーギャン 「その名はヴァイラマティ」 1892年 エルミタージュ美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

いや、ぼくはタヒチ島へ行ったわけではないがそう感じる。それにしても、またしても敷物が鮮やかだ。

地面に置いた黄色い葉っぱが地を這う人魂のように連なり、その先の石像を通過してさらに小さな赤斑点と

なって森に消える。 ゴーギャンはやはり怪しい。煙草の煙が島の空気に溶け込んでいく。

(赤瀬川原平 別冊・太陽「印象派探検」 平凡社より )

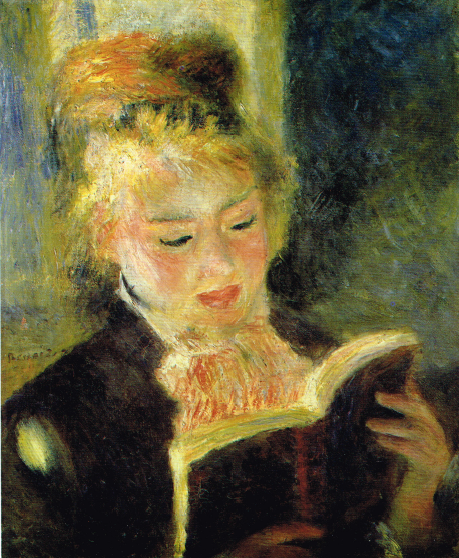

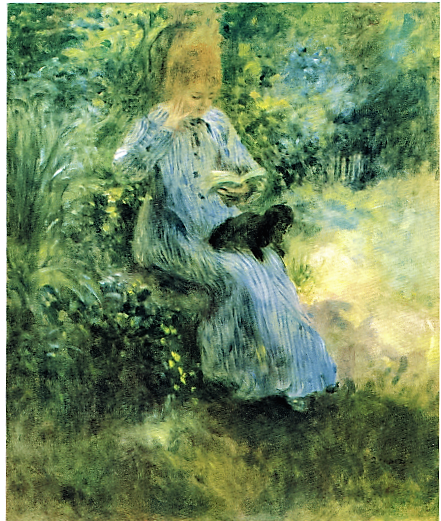

| №112 ルノワール 「 本を読む女 」 1875~76年 オルセー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本来なら逆光で陰になる顔面だけど、広げた本の照り返しで実に明るい。 実際よりも相当明るい感じで、それがルノワールの

あーヴィスである。 ルノワールの絵はいつもサーヴィスが先行している。

でもきれいな肌の色だ。眩しさの中にある少女の頬のほてりが正直である。ビロードのように沈む眼の色も美しい。

睫毛がちょっと濃すぎたかな、とルノワールが思っているかどうかは、わksらない。

( 赤瀬川原平 「別冊太陽・印象派探検」 平凡社より)

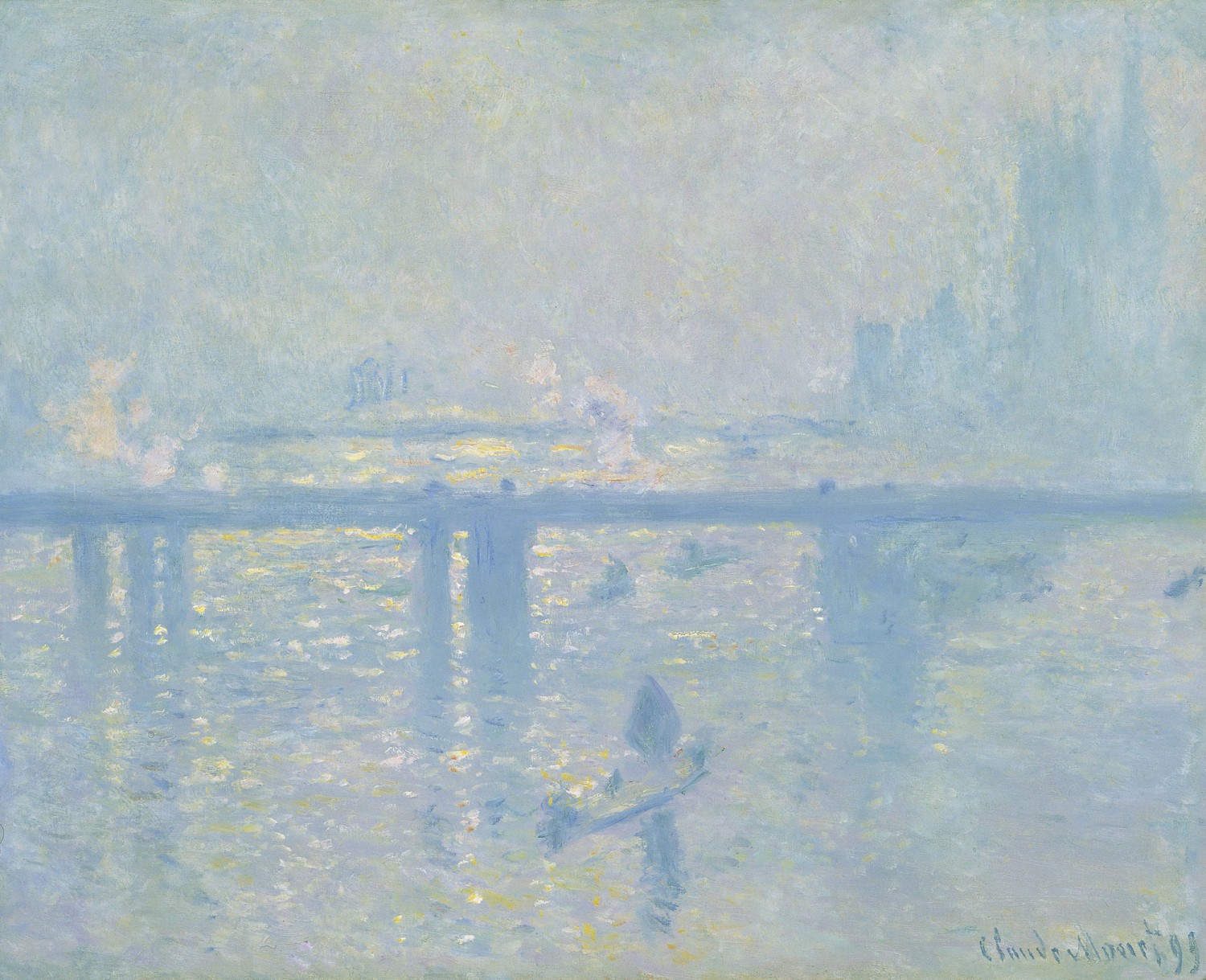

| №111 モネ 「 チャリング・クロス橋 」 1899年 村内美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ロンドンへ行った。その30年後1899年から1901年まで数回のロンドん滞在で描いた絵は約100点。その内訳

は”ウォータールー”42点、”チャリング・クロス” 35点、”国会議事堂” 20点 だそうだ。

ロンドンでフランスの町では見られない霧の風景にとりつかれた。それまでの明るい光りの中での鮮やかな空気

感とは違い辺りがぼんやりとして、解明度が落ちてもやもやの中にわずかにシルエットが浮かぶ。風景の中を手探

りで進むような、そういう鈍麻した中での光の鋭さに初体験の新鮮さがあったのだろう。

すべてがもやもやして、見えるものが見えないという世界はもう一つこちらの創造を刺激する。

(赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より )

| №110 モネ 「 キャプシーヌ大通り 」 1873年 プーシキン美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

いくら華の都のパリとはいっても大変な人出で、お祭りの日なのだろうか。人のざわめきが絨毯みたいに広がり、樹々のざわめ

画面の真ん中を占めて、その向こうに建物のざわめきが並んでいる。とりわけ画面中央の樹々のざわめきが絵の説明的要素を

全部削りとって散らばし、そのことがこの絵の主題となっている。 (赤瀬川原平 別冊・太陽 「印象派探検」 平凡社

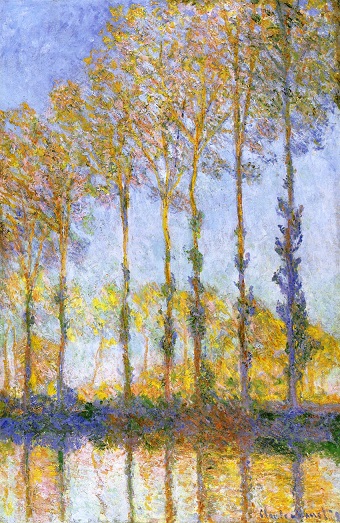

| №109 モネ 「 ポプラ並木 エプト川の堤 」 1891年 フィラデルフィア美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

むかしこの絵を初めて見たとき、これはモネの絵というより タピスト リーというかカーテンの生地みたいで、変化がなくつ まらなかった。 ところがこのポプラ並木の絵も実は連作の一 つで、同じ場所で構図や光のいろいろ変化したのを最近になっ て何枚か観た。これもセーヌ河の朝のシリーズと同じく定点観 測的に描いたんだ、観察色の濃厚な絵なんだと知って興味が 膨らんできた。 そうやって乗り気になって見ると自分の好きな ところが色々見えてくるのは不思議だ。老木の陽の当たってい る部分と陰の部分の対比もテーマとなっているようで、傾きかけ ている太陽の存在を如実に感じる。そうなるとタピスリーが絵に なって迫ってくる。 (赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社より) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №107 シスレー 「 ロワンの運河 」 1892年 オルセー美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

しれないが、その手前に画面全体を遮るようにして並木がある。 風景の前にスダレをかけたようなものだ。 風景がある種の、神

秘とまではいわないが、気品を増してくる。 むかし貴婦人が顔前に垂らしたヴェールと同じで、当たり前の風景かもしれないものが

より繊細なものとして見えてくる。 (赤瀬川原平 別冊太陽 「印象派探検」 平凡社 より )

| №106 セザンヌ 「 サントヴィクトワール山 」 1904 バーゼル美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

いる。セザンヌの絵を見慣れた目には、森があり、道があり、家があり、山があると見えるがそれらがすべて別の働きをする筆の

タッチで覆われている。鳩が具象絵画と抽象絵画を見分けるという認知科学での実験報告があるが、その鳩はもうこの絵を具象

絵画とはみないだろう。 (赤瀬川原平 {別冊・太陽 印象派探検」 平凡社 より )

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

まカンヴァスに厚く盛り上げることもできるが、油で薄く溶いて描くのを「おつゆで描く」という。この絵はその典型である。

絵具が少なく半透明になりながら、画面がふわふわになる中で、少女のワンピースのストライブの線がやっとこの絵を

引き締めている。 (赤瀬川原平 「別冊・太陽 印象派探検 平凡社 より)

| №104 シスレー 「 ルーヴシェンヌ・マシーン通り 」 1873年 オルセー美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 丘の上の郊外の住宅地。 遠近法の際立つ構図。 直立して同じ形の街灯のような木立。 その強い並びに対し右側にふわっと 昇る煙みたいな柔らかい色の樹が印象的だ。 手前の白い壁も柔らかい。 日差しを受けるともっと硬さを示すのだろうが、日陰で、 しかも向かいの家並の照り返しを受けて微妙な涼しい色合いをしている。 丘の下に広がる街の賑わいがこの場所を一層落ち着か せている。 ( 赤瀬川原平 「別冊太陽・印象派探検」 平凡社 より ) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

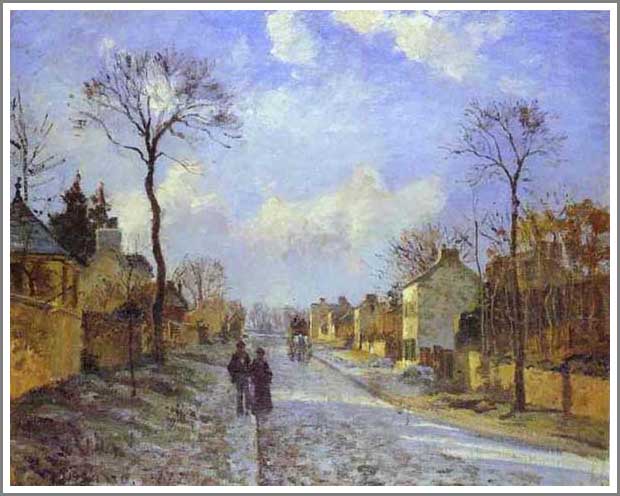

| №103 ピサロ 「ルーーヴシェンヌの道」 1872年 オルセー美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 田園の町、静かな道。若いのか歳がいっているのかわからないが、男女がゆっくりこちらに 歩いてきている。歩道と車道の段違いの境い目をたまたま二人段違いに立って、こういうこと ってあるんだ。 遠く馬車も進んでくる。 横からの光が家々の片側にだけ当たって、それをきっちり描いている画家の目が気持ちいい。 遠く道路が途切れてその先に並木があり、その先は川なのか湖なのか、それとも・・・といつまで も考えていられる。 ( 赤瀬川原平 「印象派探検」 平凡社・別冊太陽 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №102 コロー 「青衣の女」 1974年 ルーヴル美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この絵では青衣の色合いが豊かだ。青と言ってもグレーにちょっと混じった青で、いわば中間色の

青である。それ以前の絵ではたとえば、青と言えば頭で考えた正しい青しか塗れなかったのではな

いか。コローのこの青衣には実際に目の前にある布の質感がある。観念の絵から観察の絵へ、それ

を孤独に、地味に始めたのがコローなのだと思う。

(赤瀬川原平 「別冊太陽・印象派探検」 平凡社 より)

| №101 モネ 「ポール・ド・モアの洞窟」 1886年 茨城県近代美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

とう とう海に出てきた。 見ずには違いないけど海の水は濃厚である。 少なくとも色が濃厚。 養分の濃い液体である。

モネの海の絵は、風景の中の水面のきらめきというよりは海の水の塊そのものが描かれている。 固い岩と柔らかいがために凶

暴な水という内陸では見当たらなかった水の様相に負けてはいられないと思ったのだろうか。 その2つがぶつかりながら際立って

いるさまを、筆先にさらにスピードを加えて、思いがけぬ強敵に出会ったボクサーみたいに素早いウィービングで強風をかわしなが

ら、キャンバスが何枚か吹きき飛ばされたことだろう。 でもそうやって実践の中で相手の弱点、というか海の様相を的確につかん

でしまうところがやはりモネは凄いし、見ていて気持ちいい。 ( 赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より )

| №100 ゴッホ 「 鳥の飛ぶ麦畑 」 1890年 ヴァン・ゴッホ美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

宇宙空間が露出している。

ゴッホの絶筆である。絶筆の証拠はないというけれど見れば大体わかる。 焼けつくように暑くて寒い、静寂の音が聴こえる。

人間としての最後の感触。皮膚が増減を繰り返しながら膨張して、星になるまで触れていく。 慌てふためく鳥が可愛いと笑い

ながら。 (別冊・太陽 赤瀬川原平 「印象派探検」 平凡社 より

| №99 マネ 「 黒い帽子のベルト・モリゾ 」 1872年 個人蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

見つめる新しいリアリズムが始まったのだ。 でもマネの絵をみていると黒い色がよく使われている。 この絵はその典型だ。

しかしなんという鮮やかな、綺麗な黒だろうか。黒いけど暗色ではない。それまでの単に暗いヤニ色ではなくて、黒を鮮やかな色とし

て使ったのが色彩画家のマネであった。 (別冊・太陽 「赤瀬川原平・印象派探検」 平凡社より)

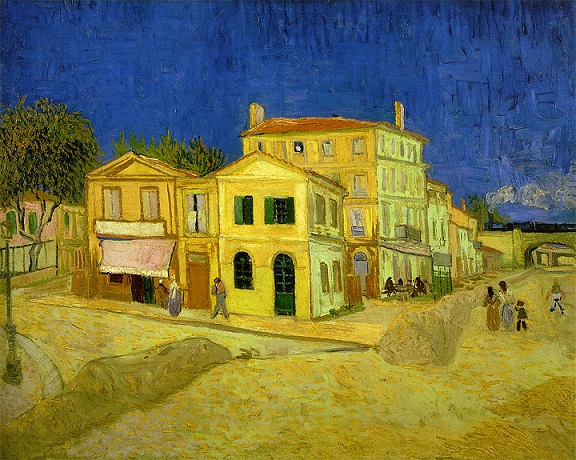

| №98 ゴッホ 「 黄色い家 」 1888年 ヴァン・ゴッホ美術館 | ||

とうとうこの黄色い家を借りてしまった。 それがまた嬉しくて絵に描いたのだろう。 路面も黄色く楽しさがあふれているが、背

景の空があまりにも青くしかも暗く鮮やかで恐ろしげである。

それにしても、青空に横塗りだけでなく縦塗りのタッチが混じっているので背景が巨大な壁のように感じられる。

(赤瀬川原平 「別冊太陽・印象派探検」 平凡社 より)

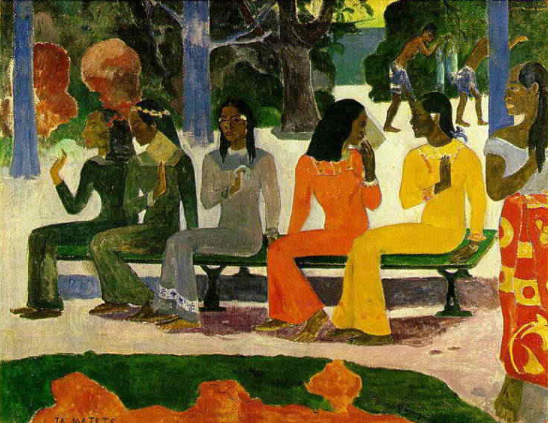

| №97 ゴーギャン 「 市場にて 」 1892年 バーゼル美術館 | ||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

印象派の絵からはもう明らかに脱却している。

朱色のドレスの女が主人公だろう。でもその隣の白い、やや灰色っぽいドレスの女の方が主人公の顔をしている。

目を打つとでいえば黄色のドレスだ。そのいずれもが強く響きあってほとんど音楽の世界である。色と形が合奏する

油絵。濁音がまたすばらしい。 ( 赤瀬川源平 別冊・太陽 「印象派探検」 平凡社 より)

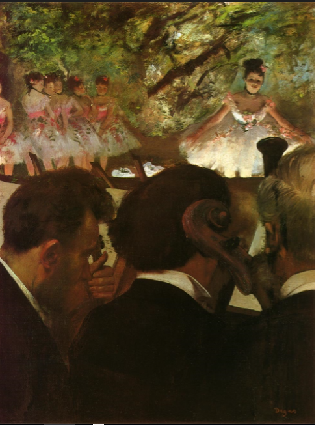

| №96 ドガ 「 オーケストラ席の楽士たち 」 1870~71年 シュテーデル美術館 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

間近に、画面の半分を占めて、主役が遠く、小さくなってしまった。たぶんこれも写真のアングルだ。

カメラは機械だから時として人間の頭では考えないような、とんでもない構図をつくってしまう。そのアングルに

むしろ人間は現実感を感じる。ドガはそのことに敏感だった。手前にどんと物を入れて遠くを描くのは浮世絵の影

響もあると言われている (赤瀬川原平 別冊・太陽 「印象派探検」 平凡社より )

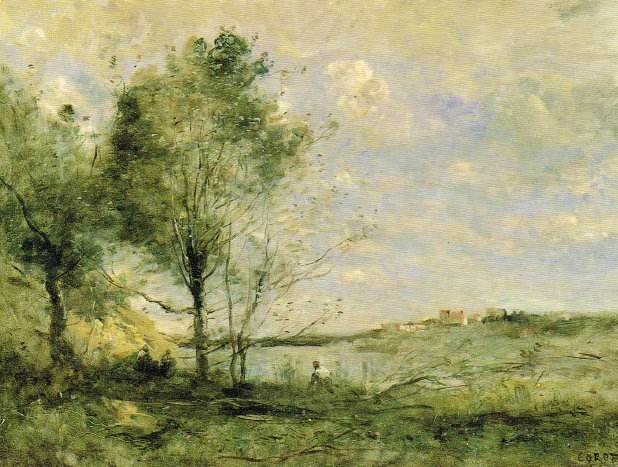

| №95 コロー 「フォーラム・ファルネーゼ宮からの眺め」 1826年 ルーヴル美術館。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

陰のもつしつこい暗さがない。ただの暗い陰ではなくて、陰の中に淡い照り返しの光を見ている。それを逃さずに描いていて、そういう

描写が新しいのだ。 作家の”俺が、俺が”ということよりも観察に身を尽くしていることの新しさだろうか。印象派の先駆と称されるゆ

えんである。 ( 赤瀬川原平 別冊・太陽 「印象派探検」 平凡社 より )

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| スーラは冷静な画家だ。外光描写の印象派の理論となった点描の手法をいちばん厳格に推し進めている。 現場感覚のリアリズムを大事にした他の印象派の画家たちと違ってアトリエ的だ。 こうして風景画として並べても、やはり 構成は固く微動だにしない。夫人の足元で子犬が動いているがそれも計算のうちである。たしかに明るい外光を描いているが 気持ちを通して描いたのではなく計算を通して描いている。 (別冊・太陽 「赤瀬川原平・印象派探検」 平凡社より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №93 ピサロ 「セーヌ河とルーヴル美術館」 1983年 オルセー美術館 | ||

|

||

本日はちょっと曇りで、セーヌ河には遊覧船がゆっくり進んできているけれど、これがないとセーヌ河はアスファルトに見えかねない。

ピサロの絵筆は、水面より地面、樹木、あるいは煉瓦とか人物のセーターとかにフィットするようで、水辺の絵はモネやシスレーにく

らべると少ない。 (赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より )

| №92 ゴッホ 「種をまく人」 1888年 クレー・ミュラー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

小さな家、木立などが見えることは見えるがほとんどもう架空の空間である。

現実には常に偶然が混ざり合っている。 思わぬ形、思わぬ配置、思わぬなにかがどこかに顔をのぞかせて、それをうまく描き

とることが自然描写、リアリズヌというものだったが、この絵ではもうそれが吹き飛ばされている。

( 赤瀬川源平 「別冊・太陽 印象派探検」 平凡社より)

| №91 シスレー 「ポール・マルリーの洪水」 1876年 オルセー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1876年にセーヌ河が氾濫したそうだ。 その現地にキャンバスと絵具を持って駆け付けたのは、今でいう報道写真家の気持ちも あったのだろうか。でもこの絵には事件としての緊迫感は全然ない。水と建物の接する美しさが描かれている。キャンバスを持って 駆け付けたところはかなり報道写真家だけど実は洪水の美しさも報道していた 当日雨がやんだばかりの風景を描き、翌日晴天の風景をまた描いている。(下図 「洪水と小舟」1876年 オルセー美術館) 美の 報道画家。 そうだ。印象派の画家たちは報道画家だ。常に現地から、驚くべき光の状況を報道している。水辺の好きな印象派の画家 としては、街中の石畳の地面が水に変わった洪水はまたとないチャンス「だったのだろう。 (赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №90 モネ 「 洪水 」 1881年 チューリヒ モンド財団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 単純な構図の絵だけど、その筆勢の押し寄せてくる印象は水墨画みたいだ。油絵具による水墨画といえばいいのか。 紙に染み込んで伸びていく線と絵具自体の油分で伸びていく線との違いはあるけど、描く人間の気迫みたいなもので共通している。 モネは右利きのはずだけど、球技でいう逆シングルというか、左から右手許に引き寄せる斜線で描いている。暴風雨がそうさせたのか。 でもモネのサインはその逆シングルが多い。 (赤瀬川原平 「印象派探検」 別冊太陽 平凡社 より ) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

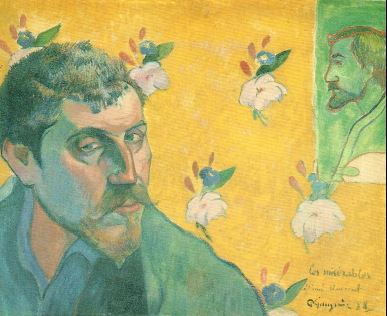

| №89 ゴーギャン 「 レ・ミゼラブルの自画像 」 1888年 ヴァン・ゴッホ美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

しかも赤光りして、よく見ると襟元からのぞく首の色がもっと赤い。この黒ずんだ上着を脱いだら全身真っ赤なんじゃないか。

頬の陰は逆に青光りして、この色がゴーギャンである。 壁に貼った絵の緑色が濡れたように綺麗だ。その人物像のネガのような

アウトラインがまた綺麗である。 ( 赤瀬川原平 「印象派探検」 別冊・太陽 平凡社 より )

| №88 コロー 「 木こり 」 1870年頃 グラスゴー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

コロー自身は森の絵にさほど執着はなかったらしいが、頼まれれば嫌ともいえず結果として何枚も森の絵を描いたという。

売り絵だと言われても仕方がない面がある。 でもこの絵には良さもある。 木の姿はやや通俗であるにしても、遠くの家並

がいい。 高い空もいい。 家並とその上空の空気にはリアリティがある。

(赤瀬川原平 「印象派探検」 別冊太陽=平凡社 より)

| №87 ピサロ 「 雨のテアトル・フランセ広場 」 1898年 ミネアポリス、インスティテゥート・オブ・アーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 立派な絵である。いや皮肉ではなくて立派でどっしりしている。 雨に濡れた路面が光り、建物もしっとりとして余計にどっしり感を増している。 こういう絵をみると、絵が立派なのは描かれた街がりっぱ だからだろうかと思ってしまう。 写真を作品として見る時によく感じることだ。 でも絵に描かなければ立派な街の絵はないし、写真に撮 らなければ写真もない。 ピサロはパリの街の俯瞰図を好んで絵に描いている。 (別冊太陽・ 赤瀬川原平 「印象派探検」 平凡社 より) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

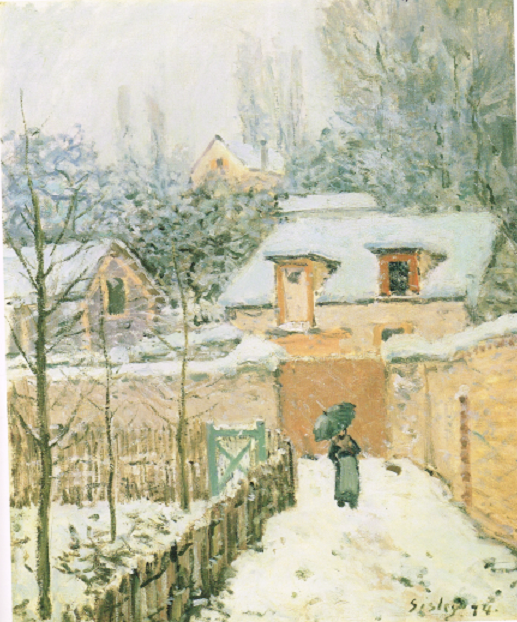

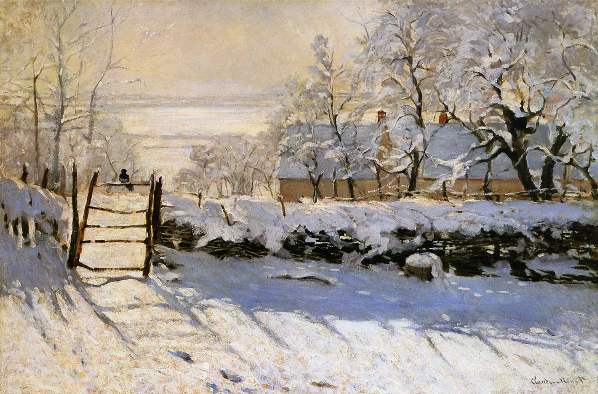

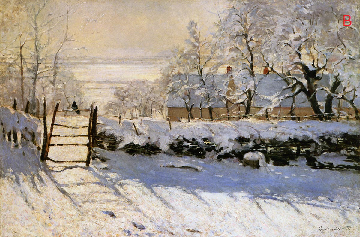

音が消えて雪以外の時間が止まったような雪の日の独特な感じがそのままそこにある。

雪の絵は不思議とみな暖かい。空気の物理的な冷たさはありありと感じられるのに雪の柔らかさを描く気持ちが絵の全域に

みなぎっているからだろうか。 (赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より )

| №85 ゴッホ 「モンマルトル」 1886~87年 アート・インスティテュート・オブ・シカゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ゴッホの絵具が、パリに出てきて印象派の手法に染まりかけたころの小品である。 まだオランダ時代の暗い油絵具の感触を残しながら、それが明るい色へと変化し始めている。 パリのどこか展望台のある丘の上だ。その展望台の脚の描き方が間違っていて、向こう側にあるはずの脚が筆の調子で こちら側に描かれてしまっている。 (赤瀬川原平 別冊太陽 「印象派探検」 平凡社 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №84 ルノワール 「麦わら帽の少女」 1908年ころ オルセー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

晩年にはそのぼやぼやがスタイルとして確立されてそれが朱色に傾いてくる。ここまで朱に染まるとむしろいさぎよい。後に弟子入りする

梅原隆三郎がこの朱に染まって同様の絵を描くようになる。

この絵は全体に毛糸のモヘヤの感触の中にあって麦わら帽の飾りの白い花の鮮やかさが気持ちいい。

(赤瀬川原平 「飲酒派探検」 別冊太陽 平凡社 より )

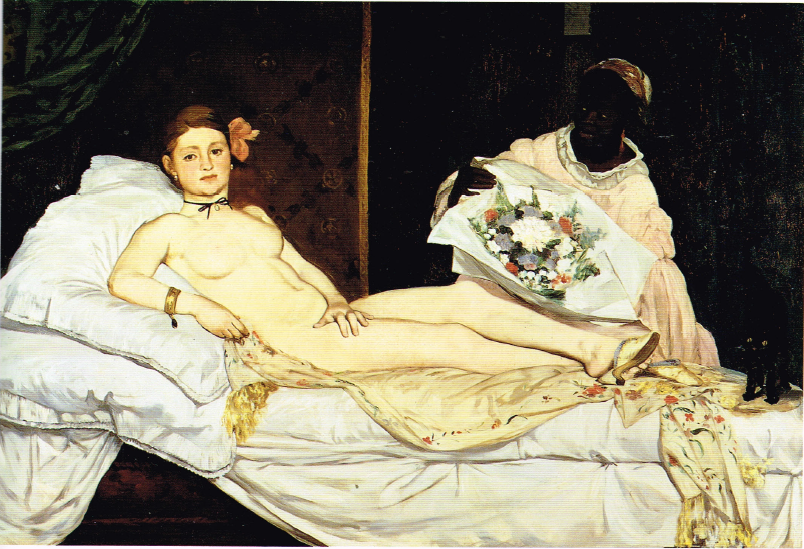

| №83 マネ 「 オランピア 」 1863年 オルセー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

その裸体は一種の抽象物として見る暗黙の取り決めがあった。

しかしこの「オランピア」の女性は首にリボン、腕にブレスレット、そしてなんといっても脚に靴という現実の衣裳の片鱗をのこしている。

つまり「 脱いだ 」という女体の実感があまりにも生々しいというのでスキャンダルとなったのである。

( 赤瀬川原平 「別冊太陽・印象派探検」 平凡社 より

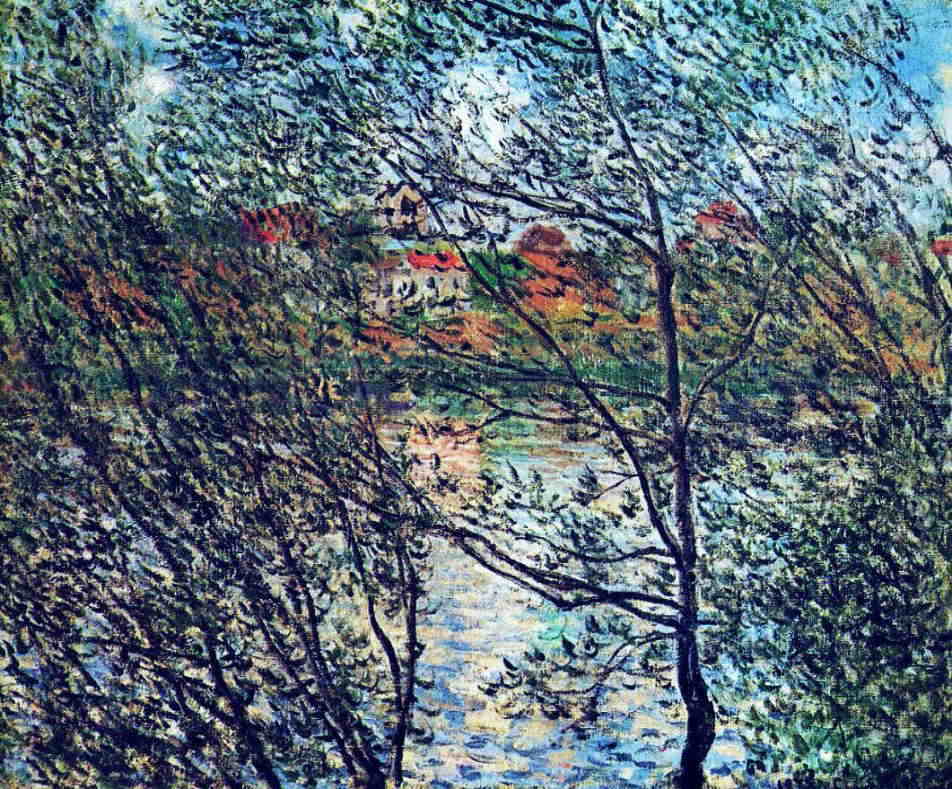

| №82 モネ 「木の間越しの春」 1878年 マルモッタン美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この場所から描こうと思ったモネの気持ちが画面全体ににじみ出ている。 目の前にさらさらとした木立ち。 風が吹いて、枝や木の葉 が揺れて向こう岸の家並がふいと見える。 風が吹かなくとも目を凝らせば木の葉の隙間から見える。 でも目を凝らさなければ視線は 手前の木立に引っかかって、その向こうの家並まではなかなか届かない。 その木立をそよ風が揺らして木の葉の隙間の向こうまで視線 を届かせるのだ。 そういう見る者と見えるものの関係をこの場所でふっと感じる。 モネはあえて木立にさえぎられる場所からその向こ うの風景を描いたのだ。 ( 赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より ) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №81 シスレー 「 モレのロワンの河岸 」 1892 オルセー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 人生の晩年に属するシスレー53歳の時の作品。 シスレーはこの10年以上前からモレ近郊に引きこもり、身近な風景を素朴にこつ こつと描き続けたが絵はいっこうに売れなかった。 そんな貧困のみじんも感じられないこの率直さ。 印象派の画家というのは何度 も若返る。 (赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より ) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №80 マネ 「 鉄道 」 1873年 ワシントンナショナルギャラリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 母と娘だろう。 面白い構図だ。 本を開いた母親がふと目を上げてこちらを見ている姿は写真みたいだ。 娘が鉄柵の向こうを見て後ろ向きになっている。 写真はまだ一般的ではなかったにしても絵に描くのは主面向きの 晴れ姿という時代にこの後ろ姿は、今よりももっと新鮮な印象を与えたことだろう。鉄柵の向こうには白い蒸気があふ れて鉄道の構内のようである。 娘の見えない視線につられて向こうへの興味をそそられる。 (別冊太陽 「赤瀬川源平・印象派探検」 平凡社 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №79 セザンヌ 「 座る農夫 」 1897年ころ ひろしま美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 美品のセザンヌである。緊張しつつ見とれている。この緊張感は何だろうか、妙になまなましい。この作品の美品度というのが なにか異常なほどで、まだ出来たばかりで人目にも触れていない、というほどの新鮮さがある。画家のアトリエからまだ出来ていな いのに運ばれてきた、というほどの生々しさである。 そうだ、まだ出来ていないのだ。 ということに気が付いた。絵具がまだあちこち塗り残されている。たしかにまだ出来てはいない。 でも美品としてもう出来上がっている。私はすでに緊張して、見て、感動している。(以下略) (赤瀬川源平 「赤瀬川源平の名画読本」 光文社 より ) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №78 モネ 「オンフルールの雪の道と二輪馬車」 1867年ころ オルセー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 雪が降れば道は白くなる。それはわかるけど、普段は気のつかなかった道路沿いの斜面も真っ白になっている。この 斜面がこんなにひろかったのかと驚く。その雪にぶすっと足の入っていく質感がある。 しかもその色をあらわすのがうまい。人馬に踏み固められた雪の色、誰も踏んでいない雪の色、雪の溶けけかけた溝 の色、そこにまた積もりなおした雪の色。ひっそりと進む馬車が雪の感触を倍加させる。 (赤瀬川源平 「別冊太陽・印象派探検」 平凡社 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №77 セザンヌ 「 サント=ヴィクトワール山 」 1904年 バーゼル美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

かけている。

セザンヌの絵を見慣れた目には、森があり、道があり、家があり山があると見えるが、それらがすべて別の働きをする筆の

タッチでおおわれている。

鳩が具象絵画と抽象絵画とを見分けるという認知科学での実験報告があるが、その鳩はもう、この絵を具象絵画とはみない

だろう。 ( 赤瀬川源平 別冊太陽 「印象派探検」 平凡社 より )

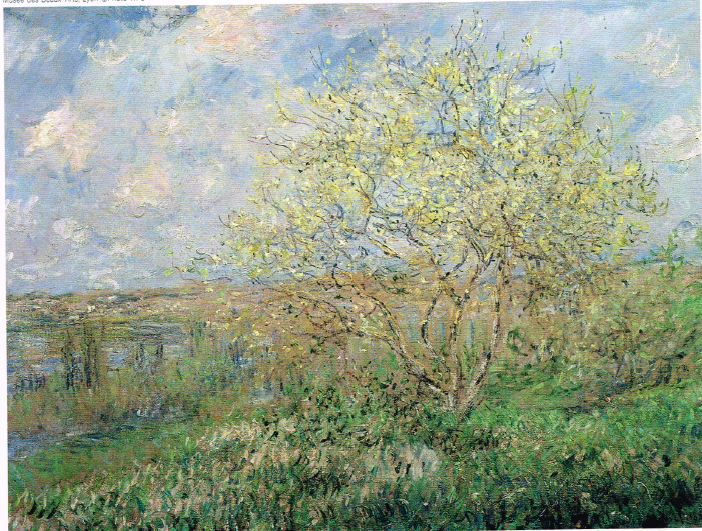

| №76 モネ 「 春 」 1882年 リヨン美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

けれど樹や草や雲を描くことで、そこにくっついた春の”萌える”空気があらわれてくる。

いちばん”萌やし”ているのはやはり中央の樹。コブシみたいな白い花が全面に咲き乱れて細い小枝がみんな眠っている。そこからふく

らむ空気を遠い街並みのかすかな描写がさらに”萌やし”ている。 ( 赤瀬川原兵 「印象派探検」 平凡社 より)

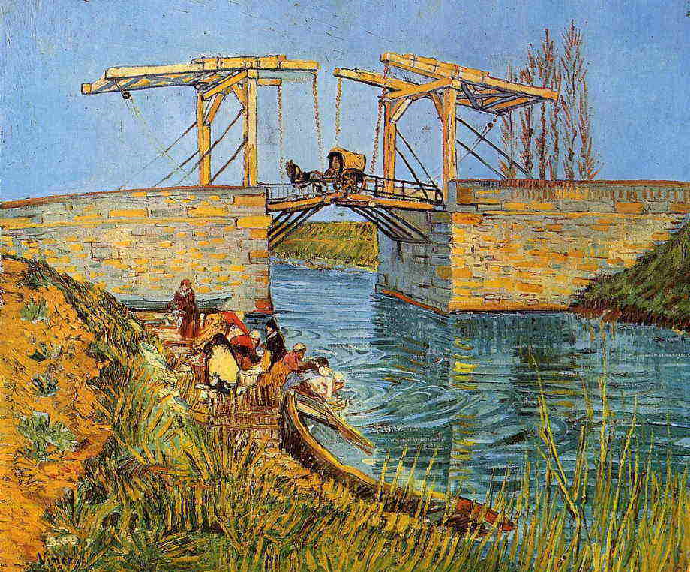

| №75 ゴッホ 「アルルの跳ね橋」 1858年 クレラーミュラー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

後期印象派と言われるとおり、ゴッホはやはり素直なだけの外交描写を一歩出ている。

川や洗濯女や跳ね橋という目の前のものが描かれてはいるけどそれらを描写するという糸の繋がりは見えないところでスッと

消えている。 ゴッホの絵筆はもう現実を見ながら、現実を離れて、絵の中で絵を描くために動いているのだ。

(別冊太陽 {赤瀬川源平の印象派探検」 平凡社 より)

| №74 ゴッホ 「 ラ・クローの収穫風景 」 1888年 ヴァン・ゴッホ美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 秋になり、大地や畑が全面的に黄色くなった。ゴッホは黄色が大好きである。秋を迎えるゴッホの神経はどんなだったのだろうか。 この絵はすべてが気持ちよく安定している。 畑の作物がきっちりと、スポーツ刈りか五分刈りみたいに刈り込まれてきちんとした秩序 への快感がある。印象派の点描の手法がもう完全に自分のものとなって画面に快く広がっている。地球表面での人間の営みにゴッホ の筆がぴったり合奏している。 (別冊・太陽 「赤瀬川原平の印象派探検」 平凡社より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

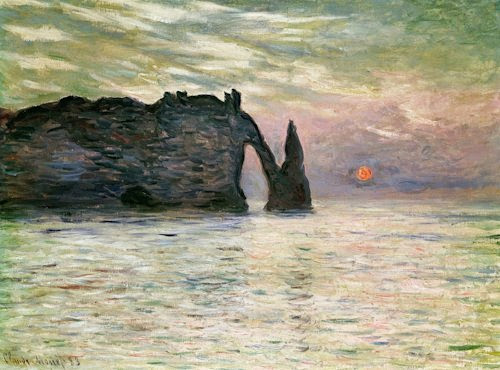

| №73 モネ 「 エトルタ、日没 」 1883 ノースカロライナ美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

学んだという。エトルタはその沿岸を北上したところにあり、いくつもの奇岩で有名。印象は以前にもよく絵に描かれている。モーパッサン

の「女の一生」にもでてくる。「エトルタの夕日」ほ静かな海だ。時には凶暴な力を発揮する海が、いまは静かに落ち着いている。

格闘技の選手が一日のトレーニングを終えて、火照る身体をベンチに横たえている。肌ににじんだ汗が引いていく気持ちの良い時間。

遠くぽつんとある”紅一点”が「印象、日の出」( №47参照 ) から飛んできたみたいだ。くるりと回した筆先の同じリズムを感じる。

( 赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より )

| №72 ゴーギャン 「 死霊が見ている 」 1892年 バファロー、オルブライト=ノックス アートギャラリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この美しさはほとんど宝飾品だ。タイトルからするとテーマはちょっ恐ろし気だけど、この絵の中に配置された色も形もあまりにも美しく 輝いている。触ると固くはじき返されそうな、硬質のゴムのような裸体、ピンク色の枕、クリーム色のシーツ、みんな鮮やかだ。病床でよく 死霊を見たりするが、この褐色の身体はとても病気には見えない。 でも背景の混濁した色の中で蠢くものは、なにか不吉なエネルギーの 渦なのか。 (別冊宝島 「赤瀬川原平の印象派探検」 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №71 ルノワール 「 はじめての外出 」 1875~76 ロンドンナショナルギャラリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

わずかにしか見えない少女の表情に、しかし適確にあらわれている。 このタイトルからもわかるように、はじめての大人の

空間にどきどきしている。 真面目に手にしている花束にもそのどきどきが反映している。 でもそういう情感の意味づけでこ

の絵の成り立っているところが、ちょっとばかし気に食わない。 (赤瀬川原平 別冊宝島「印象派探検」より

| №70 ピサロ 「ポン・ヌフ」 1902年 ひろしま美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 幅の広い橋の上を大勢の人が思い思いにざわざわと通りながら、そのひとりひとりがよく見える。どんな服装をしているかと細かくきか れても困るんだけど、でもひとりひとりの様子がよく伝わってきて、そのひとりひとりの気持ちまで伝わってくるような気がする。 橋の向こう側にも人がいて、橋を渡った街の中にも雑踏が連なっていて、もうその先には何人いるのか、どのようになっているのか絵具 にまみれてわからない。でもその繋がりはわかるわけで、あのぐじゅぐじゅした筆先のタッチの向こうのほうに確実に人々が歩いているの が感じられる。ポン・ヌフの華やかさに「いいな、いいな」と素直に感動しながら実に楽しく描き上げている。 (赤瀬川原平 「日本にある世界の名画入門」 光文社 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

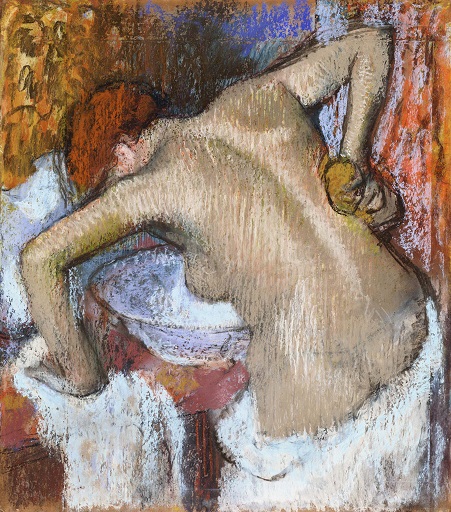

| №69 ドガ 「背中を拭く女」 1888~92 国立西洋美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

しては大変だ。おそらく水浴の様子をじっと見ながら記憶の一瞬を描いたのだろう。

ドガは人物の動きのとらえかたがうまい。天才である。天才なのに、カメラで写真を撮って、その写真をもとに描いたりもしている。

写真で描くことにいささかの懸念もなく、ただ動きを描きたいという気持ちだけがあったのだ。 (赤瀬川原平 「印象派探検」 宝島社より)

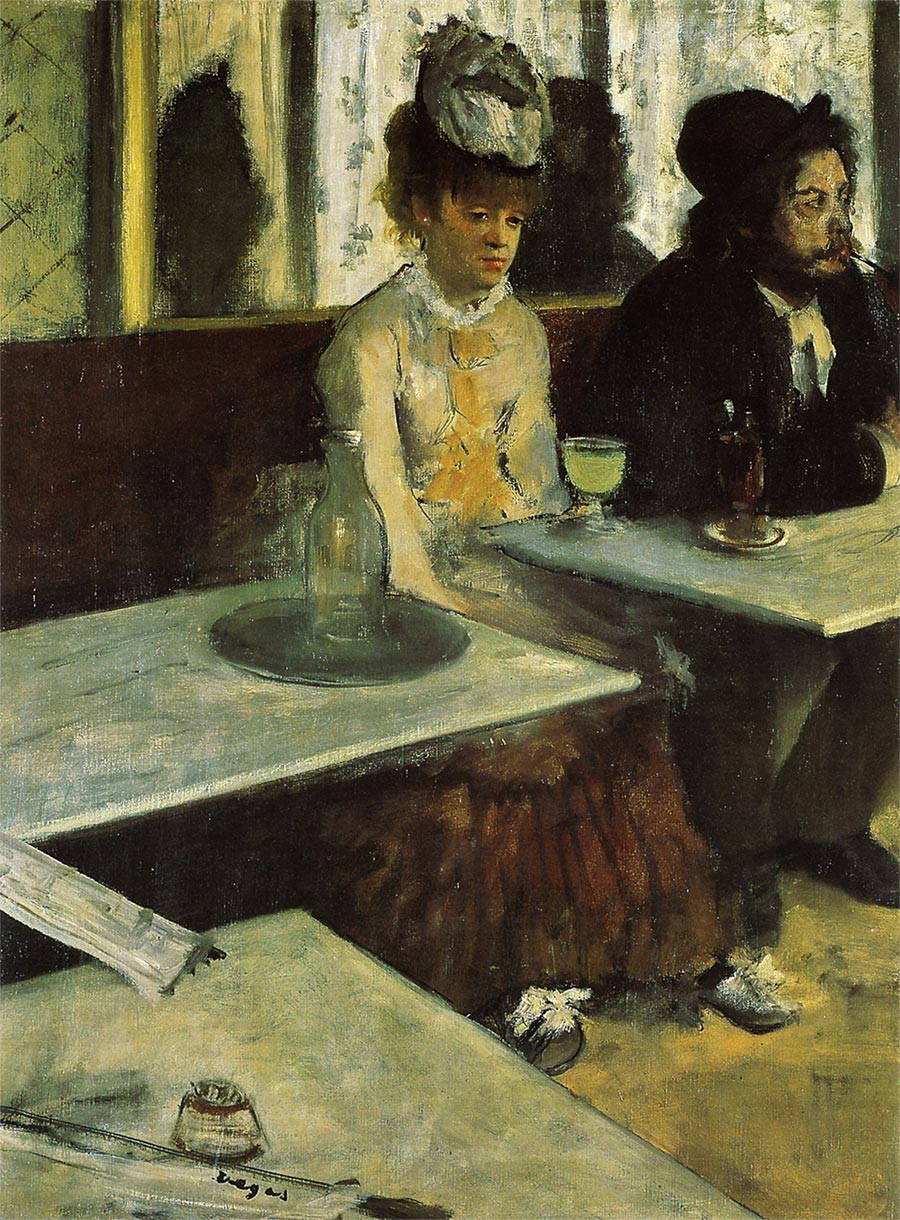

| №68 ドガ 「カフェにて (アプサントを飲む人) 」 1876年 オルセー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

とらえている。

人物二人、関係あるのかどうか、男はぎらぎらとよそを見ている。女は心ここにあらず、心の遠くを呆然と見ている。

アプサントを飲む人とは日本流にいうと焼酎を飲む人である。この場所に落ちぶれているのだ。 そのすべてを含むこの表情が憎いく

らいだ。それにしてもグラスの中のアプサントの生々しさよ。 ( 「赤瀬川原平の印象派探検」 別冊・宝島 より)

| №67 セザンヌ 「冬のジャ・ド・ブファンのマロニエの並木」 1885~07 ミネアポリス・インスティテユート・オブ・アーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| セザンヌのテーマであるサント・ヴィクトワール山が、この絵では並木越しに描かれている。 主題に向かう力を分散させようとする セザンヌの作戦である。 並木の枝ぶりを描く筆からは力が抜けてその感触が気持ちいい。 テーマはあの山だ、俺たちじゃない、と いうところで並木は重圧を逃れて伸び伸びしている。 その結果としてこの並木が主題となって実に気持ちのいい絵が出来上がってい る。 セザンヌの作戦勝ちである。 山の稜線を一か所、樹の隙間に描き忘れている。だからといってjささかも揺るがないのが名画である。 (別冊・太陽 「赤瀬川原平の印象派探検」 平凡社 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №66 ゴッホ 「ひまわり」 | 1888年 96×73 ヴァン・ゴッホ美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ひまわりの黄色が俄然引き立つと思うのだけどそういう手段は考えない。

カーブでタイミングをずらしておいてストレートで三振をとる、ということはしない。初めからストレート、ストレート、ストレート。黄色、黄

色、黄色である。ピッチャーでいえば最盛期、ゴッホの最盛期の絵である。

(赤瀬川原平 「別冊太陽 ・ 印象派探検」 平凡社より)

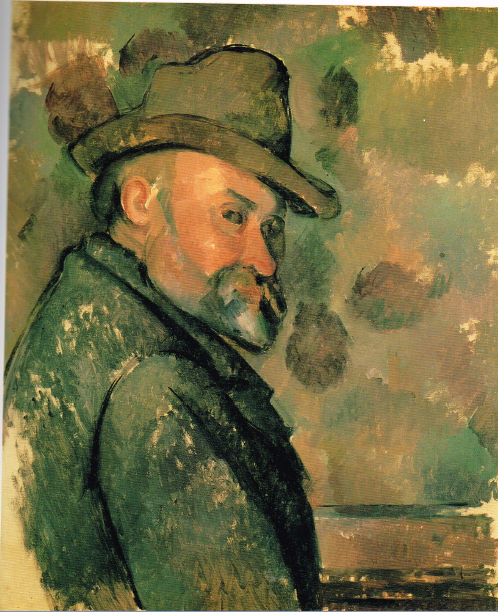

| №65 セザンヌ 「帽子をかぶった自画像」 1890~94年 ブリジストン美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

漠然とした染み、斑点のようなものがぽんぽんと浮かんで、森なのか空なのか。

この人物の怖さは単に顔だけのせいだろうか。自画像なのに何もない背景をわざと広げて見せているようでその挑戦が怖い。まだ見

たいのかと言われているようで。しかし怖いけどこの画面は綺麗だなと思うのである。

(赤瀬川原平 「印象派探検」 平凡社 より

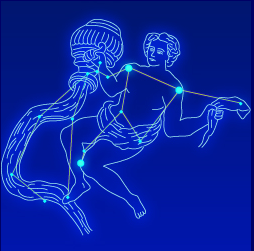

| №64 モネ 「かささぎ」 1859年 オルセー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 良い絵の前にはどうしてもしばしば佇んでしまう。 ああ雪の絵かと思って、あっさり通り過ぎようとしたんだけど、日陰の雪の色に |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 見入ってしまった。 見ているうちにひんやりとしてきて、そうか、雪の日の晴れ間なのだとわかった。そう思うと、雪の反射が眩しい。 そんな雪の日の空気を味わいながら視線を移していくと、ふと生き物がいる。鳥だ。余計空気を感じる。タイトルを見ると「かささぎ」と あり、ニクイなあと思った。 (赤瀬川原平 「印象派探検」 宝島社 より ) |

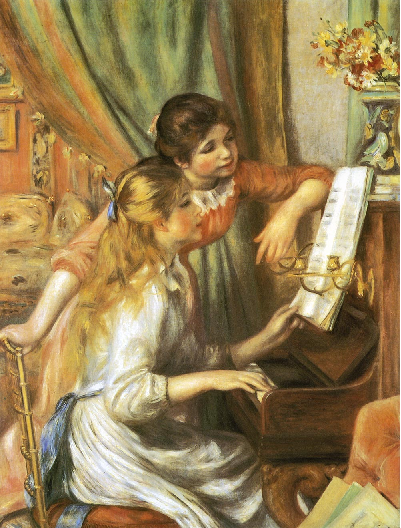

り(下図)、これはその下絵か。

でもこの方が好きだ。大作の方はいかにも大衆の好きなそうなところへ向けて、ルノワールがサービス満点で差し出した観光旅館の和

定食みたいだけど、この絵は大衆に関係なく自分の興味だけで筆が進んで画面全体を覆いつくしているところが気持ちいい。

( 赤瀬川原平 「印象派探検」 宝島社 より )

| №63 ピサロ 「ルーアン、サン=セヴェール、朝」 1898年 63.5×79.4 ホノルル/アカデミー オブ アーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ルーアンはセーヌ河の港町だ。パリを流れるセーヌ河が大西洋に出るまでの中間にある。このピサロの絵を見るとルーアンはずい分 活気のある港町だ。その町の朝。朝日を選んだところにピサロの粋な計らいが感じられる。 さあ、これからという横向きの朝の光の勢いもさることながら手前の波止場の観光船に乗り込む人々の密集したざわめきがこの朝の光 の勢いを加速させている。船の煙突から煙が出て、町中の煙突からも煙がもくもくと出ている。その煙の勢いが世の中の活力として喜ば れていた時代だ。 朝日に映える街の風景が素晴らしい。思わず対岸の家並みや煙突の煙に見とれていてふと見ると、手前の船のところに細かい絵具の 密集が連なっている。何だろうかとしばらく見とれていて、はっときがついた。人の群れだ。船に乗り込む人の列。そのとたんに行列のざわ めきが聞こえる。 (赤瀬川原平 「印象派の水辺」 より ) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

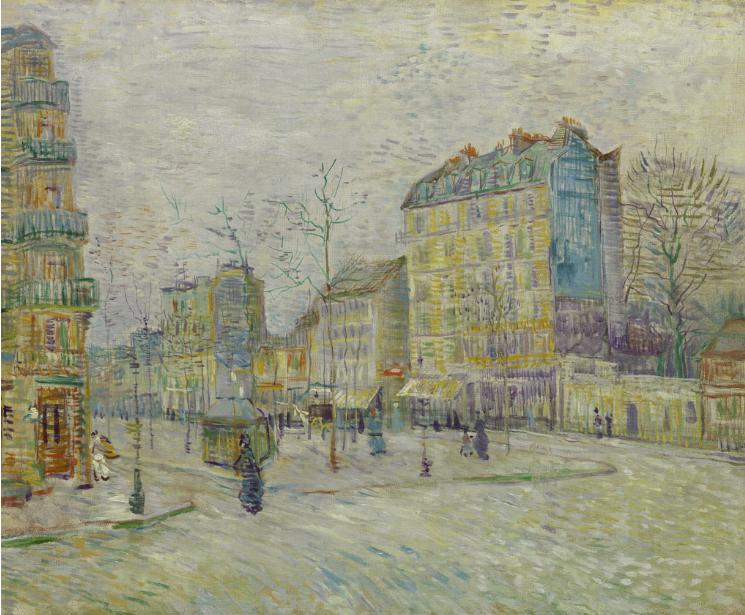

| №62 ゴッホ 「クリシー大通り」 188年 445×55 ゴッホ美術館(アムステルダム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| あの油絵具盛り上げ、厚塗りのゴッホだけど、これは実に薄塗りである。おつゆに溶いた油絵具を細い筆の先でさらさと、パリの街並 みを描いている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ゴッホはオランダ時代の暗い絵にはじまり、パリに出てから印象派に触れて、一気に明るい色の画家になった。この絵はその パリに出 てきてすぐの、印象派の点描の手法を慎重に始めた頃である。まだゴッホの本領は発揮されていないが、達筆な画家なんだということがよ くわかる。 赤瀬川原平 「印象派探検」 (別冊太陽) より |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №61 ピサロ 「ヴォワザン村の入り口」 1872 46×55.3 オルセー美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 再び赤瀬川さんの感想録です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 田舎の土の粒子が風景の中に上品に染みわたっている。樹の陰というのは地面の様子を黙って説明してくれる。土の道、草の道、 馬車が片方の輪を草むらにかけながらおっとりと進んでいる。人物は遠慮気味に風景に中に沈み込んでいる。林の向こうに見えるの は教会の尖塔か。ふつうならもっと細かく描きたいところを、淡い色の大まかなタッチで存在を示すのみとどめて、そうやって残された 余力がこの絵の度量となっている。 (別冊・太陽 赤瀬川原平の印象派探検」 より ) |

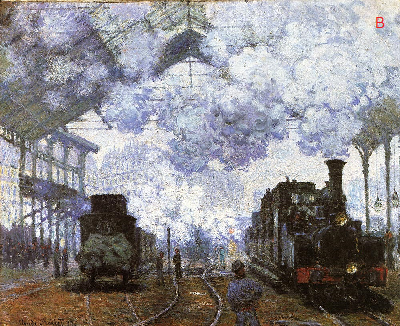

| №60 モネ 「ヨーロッパ橋、サン=ラザール駅」 1877 65×81cm マルモッタン美術館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

の評をご紹介します。

「今年モネはすばらしい、駅の構内の絵を出品した。この絵には急いで入ってくる汽車のごうごうというとどろ

きが聴こえてくる。大屋根の下に渦巻きあふれる煙と蒸気が見える。ここにこそ今日の絵画がある。」19世紀

末のことです。

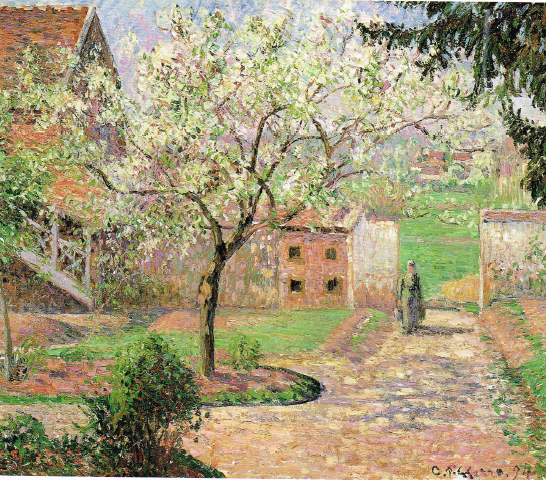

| №59 ピサロ 「 花咲く梅の木、エラニー 」 1894年 60×73cm コペンハーゲン、オードロップゴー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| この絵は東京のデパートでの展覧会で見た。会場を急いで回りながら、このえの前では立ち止まっていた。 太陽の光が降りそそぐというけど、それが本当に油絵具で描けるんだという奇跡を前に、じーんと痺れて見ていた。 ちょうど隣に、ほとんど同時に立ち止まって見ている人がいた。見知らぬ二人が並んでこの絵を見ながら自分と同じ j気持ちが手に取るようにわかった。そこを離れるとき別に顔も見なかったが、絵の鑑賞には神秘的なときがある。 (赤瀬川原平 「印象派探検」 別冊・太陽=平凡社 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №58 シスレー 「驟雨の中のモレの橋」 1887年頃 51×63cm ル・アーブル美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| タイトルに「驟雨」という言葉があって、天気雨だろう。絵だけでは雨の感じが分からないがこういう天候はたまに遭遇する。 強い光が来てはさっと暗くなり、ときには雷鳴とともに雹が降る。ヨーロッパ北部にはそういう天気が多いみたいで、日本の北 陸に通じている。 この絵は果たして驟雨の中を現場で描いたのだろうか。水面に映る建物の黒影の上をひょいひょいと踊りながら走る波の 水色の絵具が、なんの躊躇もなく生き生きとしている。 ( 赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より) |

| №57 モネ 「アルジャントゥイユの船渠」 1872年頃 60×88.5cm オルセー美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 並木が横からの日差しで川辺の地面に影を落としている。向こうからパラソルをさした男女三人連れが歩いてきている。 だんだらの光が歩くほどに目にぱらぱらと眩しい感じがこちらにも伝わってくる。そんな臨場感が、人影も見えないほどの遠 景の橋にまで続き、その空間の広がりの分だけ気持ちも広がる。 初期の絵だが描きかたが崩れず、きっちりとしている。並木の影のだんだら模様がこの絵のひとつのテーマだ。それが消え た先に橋があり塔が見える。そのあたりは明るい日差しに包まれ、そこまでの距離感が実にマジメで素晴らしい。 途中に点々としている人物も、それぞれ距離が測れるほどに感じられて、この距離感の鮮やかさというのも空気の感触を 伝えるひとつの支えになっているのだろう。 ( 赤瀬川原平 「印象派の水辺」 講談社 より) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №56 モネ 「 睡蓮 」 1916~19 200×180cm マルモッタン美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

晩年のモネの絵は、ひたすら睡蓮の浮く水面の絵に限られていく。そのこと自体抽象化のあらわれだけ ど、モネにそんな意識はなかっただろう。でも見慣れ た目と手慣れた筆はますます絵画構成そのものへと 向かっていく。絵画構成と言い切って しまうと難しそうだが要するに絵具のバランス、色のバランス、濃淡 のバランスそのものへの興味である。 それでもこの絵から水面の見える瞬間が、抽象絵画と は違う魅力だ。 (赤瀬川原平 「印象派探検」 平凡社 より |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №55 シスレー 「 サン・マメス 六月の朝 」 1884年 54.6×73.4cm ブリジストン美術館 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 画面右の赤茶色の家の壁が好きだ。この壁がしっかりあるので、土の道も、木立も、川向こうの土手も柔らかく自由に遊んで いられる。 この絵の右を下にして立ててみると、赤茶色の壁が地面となってその地面の確かさが感じられるだろう。 水面はわずかしか描かれていないが確固たる平面である。この垂直面と水平面に見守られながら、シスレーの筆触のざわめく 木の葉の群れが遠近法の中を走り抜けている。 (赤瀬川原平 「別冊宝島・印象派探検」 宝島社 より ) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| №54 シスレー 「 サン・マメス 」 1885年 ひろしま美術館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかし、なんという気持ちのいい風景画だろう。色が美しいし、油絵具の伸びが美味しいし、そのタッチも美味しい。描かれている 空気も美味しい。手前の土手から一番遠くの家並み、橋もある。そこまでの空間が気持ちいい。その距離感がたまらない。 遠くの家並みの、足を伸ばせばとどくという感じの確かさもさることながら、その起点となる手前の土手の灌木、この実感につか まえられてしまうのだ。土手にはよくこういう灌木があるが見ても面白くないので覚えていない。それがこのシスレーの絵をみて 急に気が付いた。私も絵を描くけれど、そんなもの描こうとも思わなかった。そういう仕方のないものが絵の真ん中にある。 しかも一番手前にあって、そういう不定形のもじゃもじゃの雑木越に見える遠くの家並みまでの距離感の素晴らしさ。そこにある 空気のその透明さが実感される。 この絵の水面も大好きだ。空は幅広い刷毛を使っているが、水面はもっと細い、たぶん丸筆だろう、その筆の勢い。筆先が 絵具に粘りながら跳ねる感じが気持ちいい。乱暴に跳ねていながら整っている。 遠くの家並みもいいなあ。近くの家から遠くに行くにつれて家並みはあんだん密になり、筆先の絵具もくちゅくちゅと折り重なってい る。くちゅくちゅのリズムのおわったところで遠くの正面に教会らしき塔屋も見える。教会かどうかわからない。でも多分教会だろう。 この、はっきりとわからないが、多分そうだろうと感じさせてくれる、そういう説明と表現との幅のところが絵の面白さではないだろう か。 赤瀬川原平 「赤瀬川原平の名画読本」 光文社 より |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

index 絵になる話・バックナンバー

index 絵になる話・バックナンバー

この絵をみてまず思うのはふくよかさ。絵具を塗る筆

この絵をみてまず思うのはふくよかさ。絵具を塗る筆

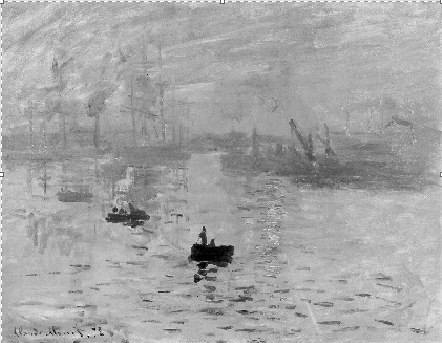

子供のころ一冊だけ買ってもらった「少年美術館」という画集の中に、モノクロ一色で印刷された この 絵があった。画集に載るくらいだから

子供のころ一冊だけ買ってもらった「少年美術館」という画集の中に、モノクロ一色で印刷された この 絵があった。画集に載るくらいだから その後、大人になってカラーの画集でこの絵をみた。 素晴らしい!

その後、大人になってカラーの画集でこの絵をみた。 素晴らしい!

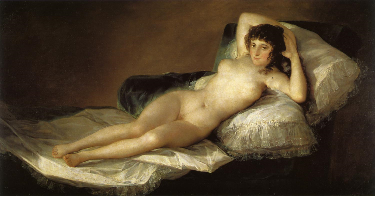

スペイン王子ルイス・アントニオの娘、マリア・テレサ・デ・ボルボン

スペイン王子ルイス・アントニオの娘、マリア・テレサ・デ・ボルボン

ゴヤ 「裸のマハ」 1805年 プラド美術館 ゴヤ 「着衣のマハ」 1805年頃 プラド美術館

ゴヤ 「裸のマハ」 1805年 プラド美術館 ゴヤ 「着衣のマハ」 1805年頃 プラド美術館

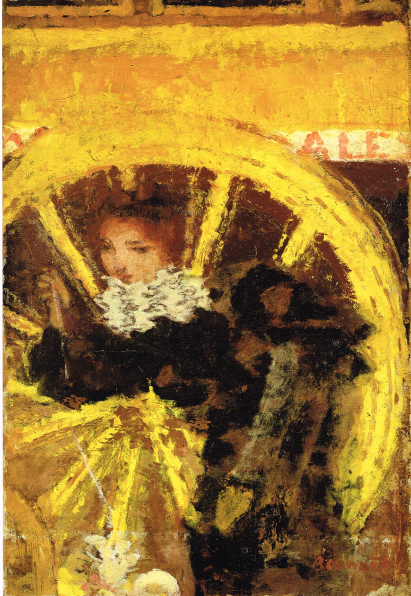

ボナールにとってうれしいこととは、日常のなかで目にする

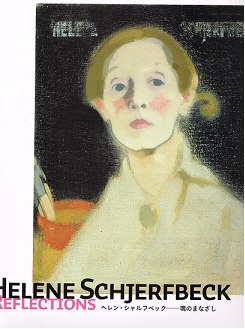

ボナールにとってうれしいこととは、日常のなかで目にする ヘレン・シャルフベックが初めて脚光を浴びたのは1888年の

ヘレン・シャルフベックが初めて脚光を浴びたのは1888年の

庭園が美しい野外レストランなのでしょう。青いエプロンをつけた

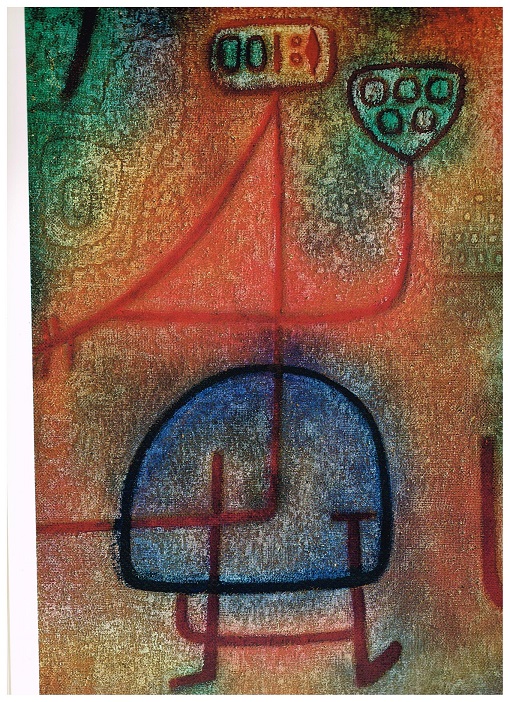

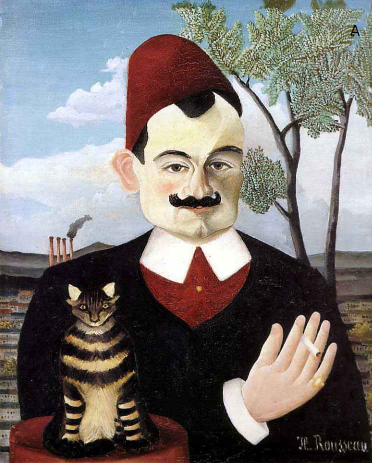

庭園が美しい野外レストランなのでしょう。青いエプロンをつけた これはルソー最後の出品作品で、かつ代表作です。

これはルソー最後の出品作品で、かつ代表作です。 ルソーの評価は、晩年になっても上がらず、その作品は二束三文で売られ

ルソーの評価は、晩年になっても上がらず、その作品は二束三文で売られ ルソーは遠近法や正確なデッサンが得意ではなかったため未熟な画家だと

ルソーは遠近法や正確なデッサンが得意ではなかったため未熟な画家だと 1923年、ルソーの死後13年目。一枚の絵がパリの下町の石炭屋で発見され、

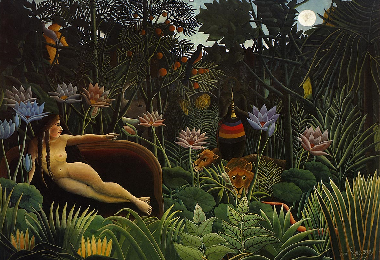

1923年、ルソーの死後13年目。一枚の絵がパリの下町の石炭屋で発見され、 シャルダンは8年間という長い婚約期間を経てマグリットと結婚しました。

シャルダンは8年間という長い婚約期間を経てマグリットと結婚しました。 不断、自分が使っているゴブレットと食器と食べるための林檎

不断、自分が使っているゴブレットと食器と食べるための林檎 シャルダンは声を描いた1731年、長い婚約期間を経てようやく

シャルダンは声を描いた1731年、長い婚約期間を経てようやく 今回も、絵になるか?と首を傾げる(当時としては)モチーフです。でもシャルダンは裏

今回も、絵になるか?と首を傾げる(当時としては)モチーフです。でもシャルダンは裏

第31回 シャルダン 「買い物帰りの女中」 1739年 油彩・キャンバス 47×38cm ルーヴル美術館

第31回 シャルダン 「買い物帰りの女中」 1739年 油彩・キャンバス 47×38cm ルーヴル美術館

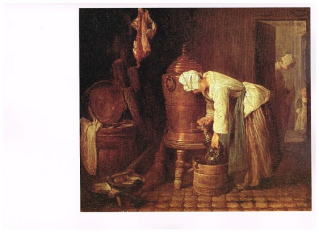

昨日テレビでルーヴル美術館展の中継を見ていて、ハッとしました。

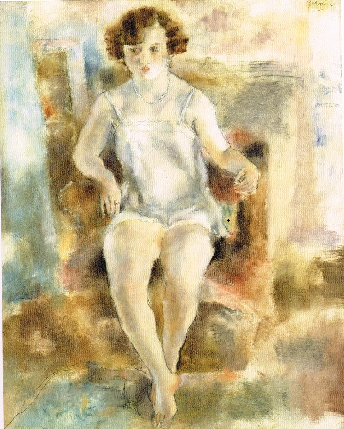

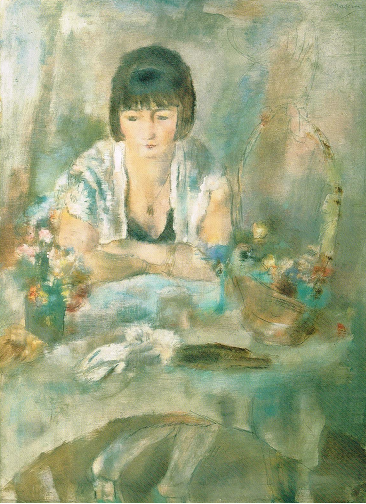

昨日テレビでルーヴル美術館展の中継を見ていて、ハッとしました。 ジュール・パスキン 「マリエッタの肖像」 1928~29

ジュール・パスキン 「マリエッタの肖像」 1928~29 ジュール・パスキン 「テーブルのリュシーの肖像 1928年 個人蔵

ジュール・パスキン 「テーブルのリュシーの肖像 1928年 個人蔵

ルーヴル美術館の 「コローのアトリエ」 ワシントン・ナショナル・ギャラリーの 「芸術家のアトリエ」 1873年ごろ 油彩/カンヴァス 63×42 1868年ごろ 油彩/板 61.8×40 画家の若いモデルは、楽器をてにしたまま、画家が描いた風景画をじっと見つめながら、深いもの思いに沈んでいるようである。鍋や石膏彫刻、壁に架けられたエスキースのあるアトリエの親密さ。娘は制作中の作品の戸外の風景に思いを馳せている。(図録) 第27回 ルーヴル美術館展特集⑦(最終回) ドゥカンの2作品

ルーヴル美術館の 「コローのアトリエ」 ワシントン・ナショナル・ギャラリーの 「芸術家のアトリエ」 1873年ごろ 油彩/カンヴァス 63×42 1868年ごろ 油彩/板 61.8×40 画家の若いモデルは、楽器をてにしたまま、画家が描いた風景画をじっと見つめながら、深いもの思いに沈んでいるようである。鍋や石膏彫刻、壁に架けられたエスキースのあるアトリエの親密さ。娘は制作中の作品の戸外の風景に思いを馳せている。(図録) 第27回 ルーヴル美術館展特集⑦(最終回) ドゥカンの2作品  着ているものはつぎはぎだらけで汚れているのでしょう

着ているものはつぎはぎだらけで汚れているのでしょう ドゥカンはパリで生まれた。青年時代に北アフリカ

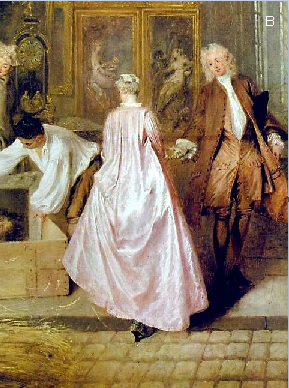

ドゥカンはパリで生まれた。青年時代に北アフリカ ヴァトーは、後ろ向きの男女をくり返し登場させました。顔が見えな

ヴァトーは、後ろ向きの男女をくり返し登場させました。顔が見えな (B図) ヴァトー 「ジェルサンの看板」

(B図) ヴァトー 「ジェルサンの看板」 第25回 ルーブル未術館展特集⑤ リュバン・ボージャン 「チェス盤のある静物」

第25回 ルーブル未術館展特集⑤ リュバン・ボージャン 「チェス盤のある静物」  このような草花や果物、台所用品など身近にあるものを

このような草花や果物、台所用品など身近にあるものを 場面はいまだ中世期的雰囲気が残る両替商の室内です。

場面はいまだ中世期的雰囲気が残る両替商の室内です。 (部分図) テーブルの上の凸面鏡 (部分図)

(部分図) テーブルの上の凸面鏡 (部分図)

① 2人は画面に対して平行に、三角形を

① 2人は画面に対して平行に、三角形を

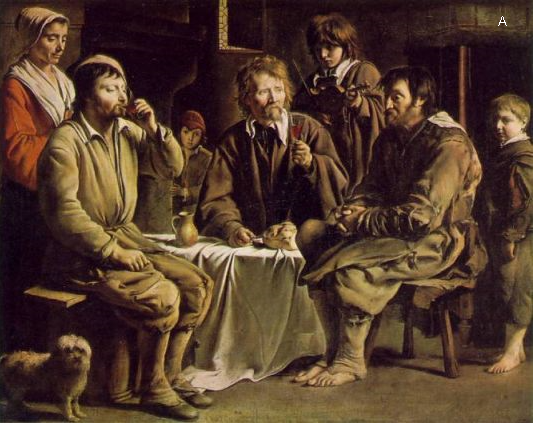

(B図) ル・ナン兄弟 「農家の家族」 (農家の食事) ルーヴル美術館蔵

(B図) ル・ナン兄弟 「農家の家族」 (農家の食事) ルーヴル美術館蔵 スペインのセビリヤ生まれのムリーリョは幼年時代に両親を亡くし、姉夫婦に

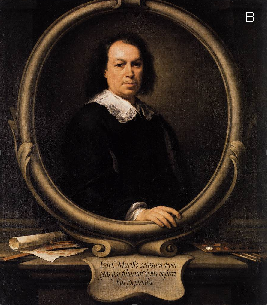

スペインのセビリヤ生まれのムリーリョは幼年時代に両親を亡くし、姉夫婦に (B図) ムリーリョ 「自画像」 (1670年ごろ) ロンドン、ナショナル・ギャラリー蔵

(B図) ムリーリョ 「自画像」 (1670年ごろ) ロンドン、ナショナル・ギャラリー蔵 2月から5月まで東京で、その後京都で開かれる「ルーブル美術館展」の看板

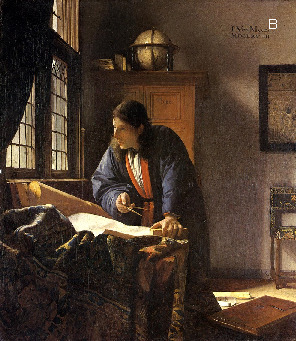

2月から5月まで東京で、その後京都で開かれる「ルーブル美術館展」の看板 (B図) こちらは「地理学者」1669年 フランクフルト・シュテーデル美術館

(B図) こちらは「地理学者」1669年 フランクフルト・シュテーデル美術館  ウイリアム・ターナーは18世紀後半から19世紀なかばにかけて活躍した

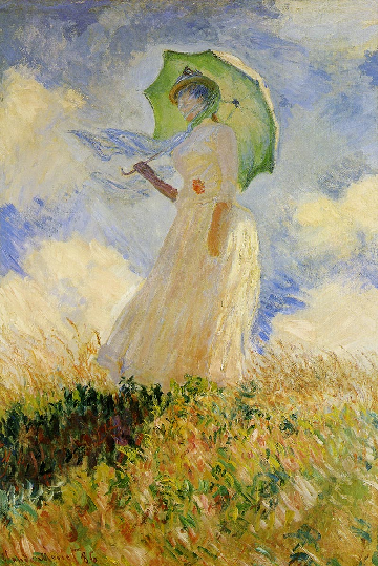

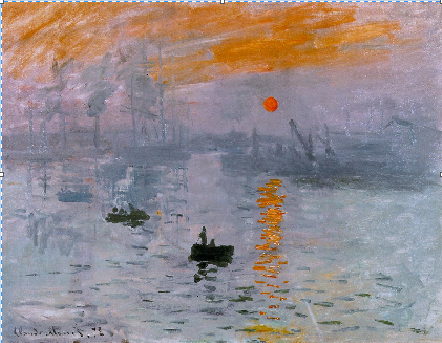

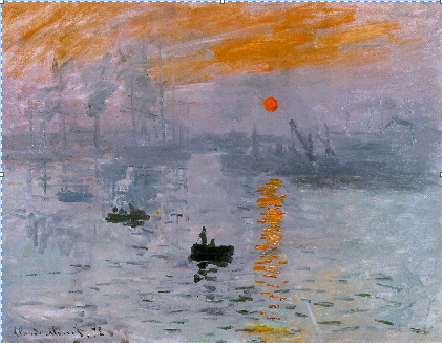

ウイリアム・ターナーは18世紀後半から19世紀なかばにかけて活躍した こちらは世界でもっとも有名な絵の一枚、「印象派」の名称のもととなっ

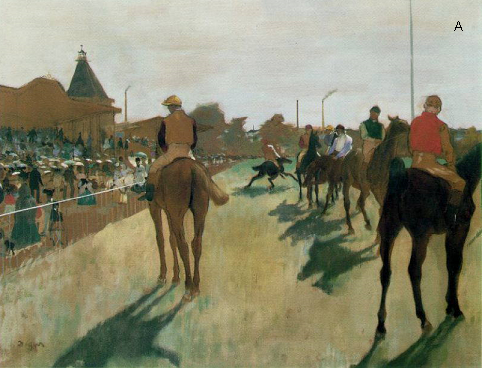

こちらは世界でもっとも有名な絵の一枚、「印象派」の名称のもととなっ 1860年、ドガはノルマンディー地方を訪れて初めて競馬を見てスケッチ

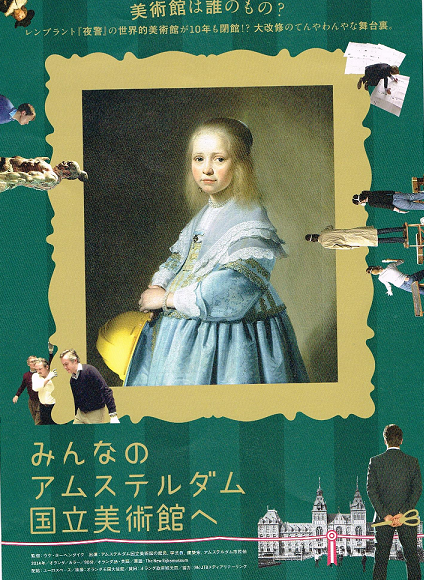

1860年、ドガはノルマンディー地方を訪れて初めて競馬を見てスケッチ 第18回 映画 「みんなのアムステルダム国立美術館へ」

第18回 映画 「みんなのアムステルダム国立美術館へ」  本作は国家最大の美術館が10年も閉ざされた”事件”の顛末を追いながら、” 美” をつ

本作は国家最大の美術館が10年も閉ざされた”事件”の顛末を追いながら、” 美” をつ 印象派の画家たちと所縁の深い、小説家兼批評家 エミール・ゾラはこの作品を見た際、 「つまらないサロンが行われるなか、あなたのこのような作品に出会えたこ

印象派の画家たちと所縁の深い、小説家兼批評家 エミール・ゾラはこの作品を見た際、 「つまらないサロンが行われるなか、あなたのこのような作品に出会えたこ ギリシア神話のお話です。

ギリシア神話のお話です。 第15回 ブリューゲル 「絞首台の上のかささぎ」 (1568年)

第15回 ブリューゲル 「絞首台の上のかささぎ」 (1568年)  ブリューゲルが活躍した16世紀半ばのネーデルランドは

ブリューゲルが活躍した16世紀半ばのネーデルランドは 第14回 伝レーニ 「ベアトリーチェ・チェンチ」

第14回 伝レーニ 「ベアトリーチェ・チェンチ」  彼女の名はベアトリーチェ・チェンチ。ベアトリーチェの父親フランチェスコ・チェンチ

彼女の名はベアトリーチェ・チェンチ。ベアトリーチェの父親フランチェスコ・チェンチ

(A図) モネ 「サン・ラザール駅」 1877年

(A図) モネ 「サン・ラザール駅」 1877年

(C図)は マネ 「鉄道」 1873年

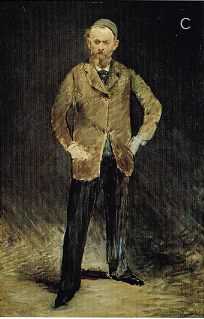

(C図)は マネ 「鉄道」 1873年 (A図) エドゥワール・マネ 「 春 」 1881年 (74×51.5)

(A図) エドゥワール・マネ 「 春 」 1881年 (74×51.5) その前は

その前は

(A図)ゴッホ 「ゴーギャンの肘掛椅子」

(A図)ゴッホ 「ゴーギャンの肘掛椅子」

(C図) ゴーギャン 「椅子の上のひまわり」

(C図) ゴーギャン 「椅子の上のひまわり」 アンリ・ルソーは同じ時代の他の画家たちにはまっ

アンリ・ルソーは同じ時代の他の画家たちにはまっ (B図) ルソー「虎と水牛の戦い」 (1908)

(B図) ルソー「虎と水牛の戦い」 (1908) (C図) こちらは海軍時代のピエール・ロティ

(C図) こちらは海軍時代のピエール・ロティ

(A図) モネ 「ラ・ジャポネーズ」 1876年

(A図) モネ 「ラ・ジャポネーズ」 1876年 (B図) モネ 「緑衣の女」 1866年

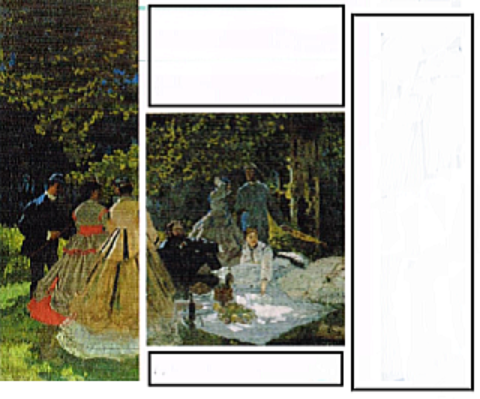

(B図) モネ 「緑衣の女」 1866年 モネ 「草上の昼食」

モネ 「草上の昼食」 (B図) モネ 「草上の昼食の習作」 (131×181)

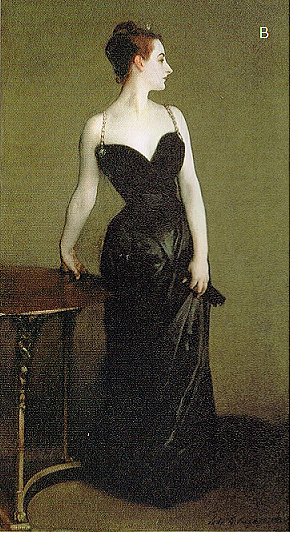

(B図) モネ 「草上の昼食の習作」 (131×181)  アメリカ人の画家サージェントは数か月にわたる試行錯誤の末にようやく完成させた「マダムX]

アメリカ人の画家サージェントは数か月にわたる試行錯誤の末にようやく完成させた「マダムX]  一方、サージェントは「マダムX」のストラップを現在のように描きなおし(B図)

一方、サージェントは「マダムX」のストラップを現在のように描きなおし(B図) 1876年、この絵はオークションにかけられて当時の市場志向最高額で、ある画廊に落札される。

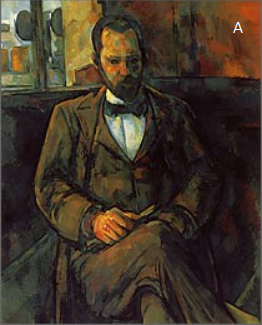

1876年、この絵はオークションにかけられて当時の市場志向最高額で、ある画廊に落札される。 画商アンブロワーズ・ヴォラールはセザンヌの才能を認め、セザンヌに絵を売って欲しいと頼みますが偏屈なセザールは売ってくれません。セザンヌとの専属っ契約を結んでもらうためにヴォラールは、なんと1年間で

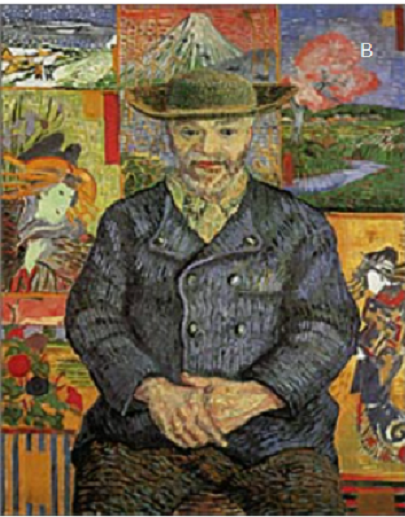

画商アンブロワーズ・ヴォラールはセザンヌの才能を認め、セザンヌに絵を売って欲しいと頼みますが偏屈なセザールは売ってくれません。セザンヌとの専属っ契約を結んでもらうためにヴォラールは、なんと1年間で (B図) ゴッホ 「タンギー爺さん」

(B図) ゴッホ 「タンギー爺さん」

(A図) 「レヴェヌマン紙を読むルイ・オーギュスト・セザンヌ」 1866年

(A図) 「レヴェヌマン紙を読むルイ・オーギュスト・セザンヌ」 1866年

マネはその厚情に感謝してその紳士に、アスパラガスを1本だけ描いた小品を贈りました。 「あの束から1本抜けていました」という手紙を添えて (B図)

マネはその厚情に感謝してその紳士に、アスパラガスを1本だけ描いた小品を贈りました。 「あの束から1本抜けていました」という手紙を添えて (B図)